医療従事者が手話を学ぶ 意思疎通ができればスムーズな治療にも 2025年施行「手話施策推進法」とは

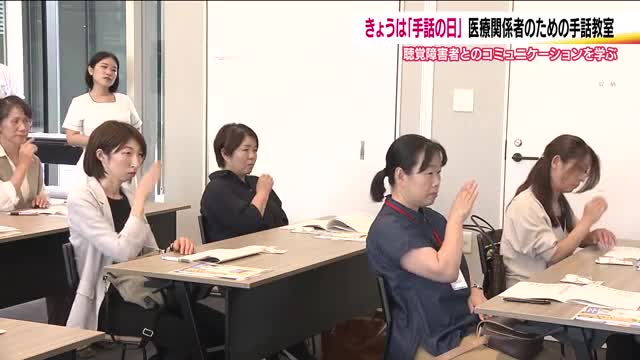

「手話の日」の9月23日に、医療関係者が聴覚障害者とのコミュニケーションのとり方を学ぶ手話教室が福島県福島市で行われた。

■手話は有意義な手段

福島赤十字病院で行われた医療従事者向けの手話教室は、「手話の日」にあわせてTCB東京中央美容外科が主催した。TCB東京中央美容外科の中園秀樹医師は「手話は、聞こえないというのと、しゃべれないというのを両方クリアできる有意義な手段だと思った」と話す。

福島県内で聴覚や平衡機能に障害を持つ人の人数は、約6700人。

健康や命に直接関わる医療の現場で、患者の状況を的確に把握できる態勢を整えることは重要な課題だ。

■体験して分かることも

手話教室には、福島県内の医療従事者・約20人が参加し、実際に医師や聴覚に障害のある患者の役割を演じてコミュニケーションのとり方を学んだ。

参加した看護師は「工夫して伝わるようにしてみたけど、なかなか上手くいかなくて難しい」と話す。

福島赤十字病院の鈴木恭一院長は「努力をすること、思いを持つこと、それはすぐにでもできますので、そういう人たちが集まるような社会、集まった病院になれればいい」と語った。

■2025年に施行「手話施策推進法」

9月23日の「手話の日」は、2025年6月に施行された「手話施策推進法」で定められたもの。「国民の間に広く手話に関する理解と関心を深める日」とされていて、国連によって定められた「手話言語の国際デー」でもある。

「手話施策推進法」は、手話文化の継承・発展などが理念として掲げられていて、学校の授業で手話を学ぶ機会を設けるなど、国や自治体が取り組みを進めることが「責務」とされている。

■多くの人が手話を学ぶきっかけに

福島県聴覚障害者協会の会長を務め、自身も手話が第一言語の吉田正勝(よしだまさかつ)さんが、法整備で期待するのは手話通訳者の人材育成だという。

現在、福島県内の手話通訳者の人数は112人でここ数年間は横ばいの状態。多くの人が副業として手話通訳をしているため、必要なときに人手を確保することも難しいという。

吉田さんは「少しずつ手話の出前講座なども増えてきているが、それに対して小学生・中学生だけではなく、全ての方々が手話を学ぶ機会があればいい」と訴えている。