岩手県沖の群発地震は震源が浅い特徴 規模が大きければ津波の可能性も 後発地震注意情報にも警戒

11月9日午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生。震源の深さは16km。一時、岩手県に津波注意報が発表された。福島テレビの視聴者からは「岩手県沖で昨日から短い間隔で地震が起きています。似たような場所の震源で大丈夫でしょうか?」という質問が寄せられた。防災士でもある福島テレビの斎藤恭紀気象予報士が取材をした。

■頻発する地震の状況

気象庁のデータによると、11月4日(火)に1回、11月8日(土)に2回、11月9日(日)に19回、そして11月10日(月)の正午までに6回の地震が記録されている。9日の夕方にはマグニチュード6台の地震も発生した。

■地震の発生メカニズム

斎藤気象予報士は地震が起こる仕組みについて、地球は『殻の割れた半熟卵』と表現する。

私たちが踏みしめている大地は、それぞれの岩盤に分かれている。日本付近は4つのプレートの境目に位置しており、全世界のマグニチュード6以上の地震の約2割が日本付近で発生しているとのこと。

「地球の内部には沸騰した流体であるマントルがあり、この熱いマントルが上昇すると岩盤に当たる。岩盤は割れているため動き、別の岩盤の下に潜り込む」と説明。この潜り込みによって歪みが溜まり、限界に達すると破壊されて地震が発生するという仕組みだ。

■過去の類似事例から見る今後の予測

今回の群発地震が発生している岩手県沖の周辺では、1989年と1992年にも同様の群発地震が発生していた。1992年の事例を見ると、最初にマグニチュード6.1の地震が起きた後、2日後にマグニチュード6.9の地震が2回連続で発生。さらに11日後にもマグニチュード6.2の地震が起きています。

「7日から10日ぐらいは同じぐらいのレベルの震度があると思った方がいい」と斎藤気象予報士は警戒を呼びかける。

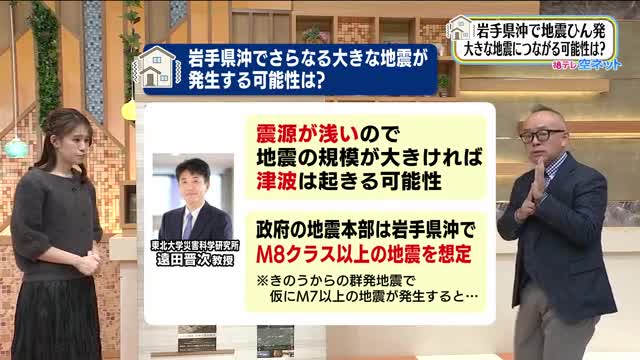

■専門家の見解と津波の危険性

東北大学災害科学研究所の遠田晋次教授によると、今回の群発地震の特徴は「震源が浅い」ことだという。

震源が浅いと津波が発生しやすいという特徴があり、より大きな地震が発生した場合は津波注意報、最悪の場合は津波警報が発令される可能性がある。「ほとんど揺れが大きくないのに、津波だけやってくることは今回も十分考えられる」と専門家は注意を促す。

政府の地震本部は、岩手県沖でマグニチュード8クラス以上の地震を想定していて地注意が必要だ。

■後発地震注意情報と備えの必要性

もし現在の震源域(千島海溝と日本海溝沿いで)でマグニチュード7以上の地震が発生した場合、「後発地震注意情報」が出されることになる。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、前触れとなる地震が起きたら"次に巨大地震があるかもしれない"ということを注意喚起するもの。

マグニチュード8以上の地震の場合、揺れ自体は最大でも震度5弱程度と予測されているが、津波の高さは場所によっては19メートルに達する可能性があり、東日本大震災時よりも高くなる地域もあるとのこと。

地震が多発している現状では、避難の準備を整えておくことが重要だ。