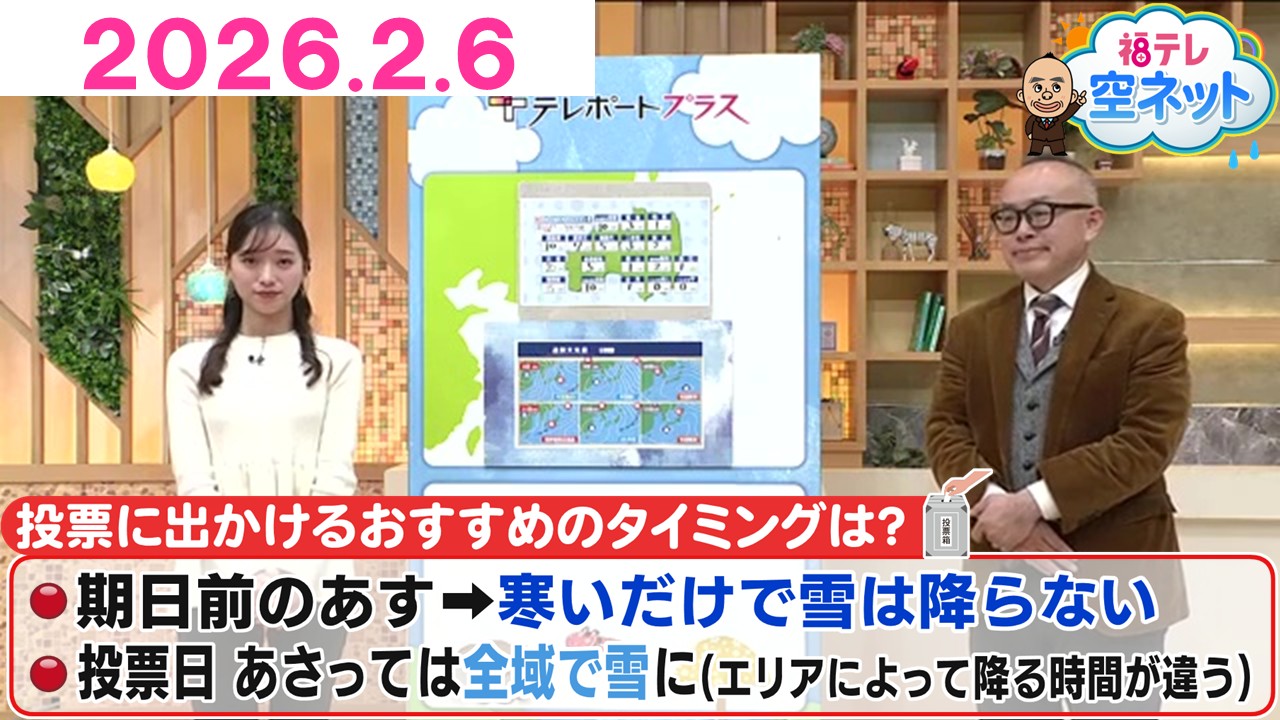

テレビ番組テレポートプラス

車避難のメリットと注意点 東日本台風では車で避難中に犠牲になった人も 教訓から学ぶ命を守る行動

2019年の東日本台風から6年。福島県では40人もの犠牲者を出し、2万棟を超える住宅が被災した大災害は、私たちの「車」との関わり方にも大きな課題を投げかけた。日常生活に欠かせない車は、災害時に命を守る手段にも、時に命を脅かす危険にもなりうる。浸水被害を経験した人の体験や専門家の知見から、災害時の車との向き合い方を考える。

◇【動画で見る】動画はYouTube 福島ニュース【福テレ】でご覧いただけます

一帯が浸水 車で移動

福島県郡山市で「クリーニングハウスキョウヤ」を営む酒井善彦さん。

店の場所は比較的低い位置にあるため、大雨が降ると水が集まりやすく、日ごろから雨への警戒は行っていたが、2019年は全く様子が違っていた。

「車を動かすということは、今まではなかった。どんどん水が上がってきたので、ちょっとこれはいつもと違うぞという感覚はあった」と振り返る。

東日本台風で、郡山市の中心部では甚大な浸水被害が発生し、多くの車が水没した。雨が激しくなったため、急いで店に戻った酒井さんは駐車場にあった車を高台へと避難。自身は歩いて店に戻り、上の階で夜を過ごした。

「心配なところはあったが、まだ車が走れたのでそこまで恐怖ではない。ギリギリだとは思うけど」と語る。

車中避難という方法

日常生活を送るうえで欠かせない車。災害の時にも「車で避難すること」を想定した対応がとられている。

郡山市は市内36カ所に、一般車両約6700台分の車中避難場所を確保している。公共施設や公園だけでなく、民間との協力としてパチンコ店の「ニラク」と災害協定を結び、市内9つの店舗の駐車場で合わせて約3000台分を車中避難予定地としている。

車で危険な場所から逃げたうえで、安全な場所に駐車した車の中で一時的に過ごす、いわゆる「車中避難」は、郡山市としても避難のひとつのあり方と考えている。

郡山市防災危機管理課の熊田雅人さんは「個別プライバシーが確保できることや感染症対策。多様な避難形態のひとつとして、有効な手段であるとは考えている」と語る。

車中避難の注意点

一方、車中避難のなかでは気を付けなければならないこともある。

注意すべきなのが「エコノミークラス症候群」だ。十分な水分を取らずに長時間同じ姿勢で座るなどしていると血流が悪くなり、足の静脈に血の塊「血栓(けっせん)」ができる。

それが肺に到達して呼吸困難などを引き起こし時には、命を落とすこともある。

郡山市防災危機管理課の熊田さんは「足首を回す。かかととつま先を上げ下げする。太ももを軽く上げてストレッチをする。あと可能であれば、車外へ出て軽く歩いていただくなど、定期的な運動を」と説明する。

民間企業も災害対応を支援

郡山市の取り組みだけでなく、ニラクも協定の中で水道水やトイレの提供を実施しているほか、災害の混乱の中でも遠く離れた場所まで音を届けることのできる特殊なスピーカーを導入するなど、企業としての災害対応を強化している。

ニラク郡山大町店の粕壁祐樹さんは「これまで水害等の災害を経験してきて、これを踏まえ地域の皆様が安心して暮らしていけるよう支援できれば」と語る。

状況は異なる 対応の難しさ

一方、車での避難は浸水が起きてからでは非常に危険だ。

大きな災害が起きたとき、"自宅にいないかもしれない"、"家族と離れているかもしれない"、"車を動かせない状態になるかもしれない"...東日本台風から6年、浸水被害にあった人ですら、これからの備えの難しさを感じていた。

前出のクリーニングハウスキョウヤ・酒井善彦さんは「事前に水が上がると分かっていれば、もっと2階に上げられるものがあると思う。実際、なってみないと分からないというところもあるので、その準備ができるかどうかというのは、同じ状況にあってもちょっと難しい」と話した。

いつ・どう避難するかが重要

「避難」という行動に移れるかも重要だが、いつ避難するか・どう避難するかも重要だ。

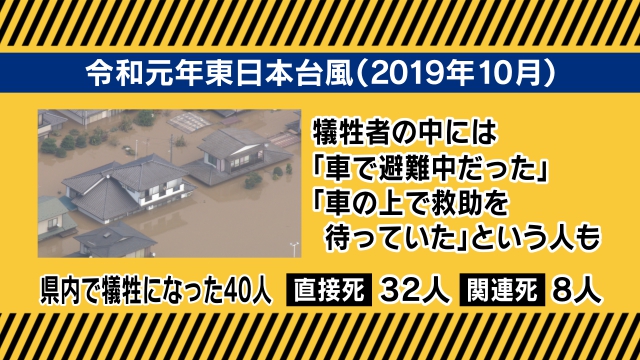

東日本台風やその後の大雨で亡くなった人のなかには「車で避難中だった」「車の上で避難を待っていた」という人もいた。

また、亡くなった人の2割にあたる8人が体調悪化などで亡くなった「関連死」で、避難中の過ごし方も、自分の命を守るために大切だということが分かる。

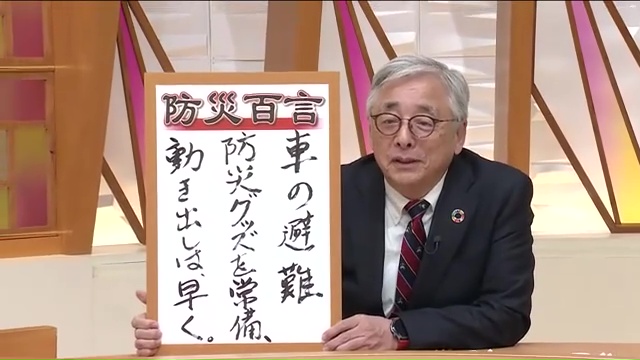

東京大学大学院の客員教授で防災マイスターの松尾一郎さんは「最近の災害で、巻き込まれる人の特徴は、車を使った避難。東日本台風時に避難した人が、どうやって避難したかの調査では8割近くの人が自家用車で避難していることが分かった。そしてその時の状況は『外が暗かった』『前が見えないほど大雨が降っていた』『移動しにくいほど冠水していた』と危険な状況もたくさん。やはり災害から命を守るためには、日頃からどうするか、避難場所や避難の方法などあらかじめ決めておくしかない」と指摘した。

東日本台風から6年、復旧が進むとともに、記憶の風化も懸念される。災害への備えの気持ちを風化させないよう「いざという時のこと」を家族や職場で話し合ってみてほしい。