防災大百科

経験は役に立たない!? 大雨に猛暑...記録更新を続ける気象 激甚化する災害に"過去以上"で備える

テレビ番組テレポートプラス

-

-

防災大百科災害を"伝える" 福島の女性たちが紡ぐ生きた防災 人形劇やイベントで地域に住むすべての人へ教訓伝承

-

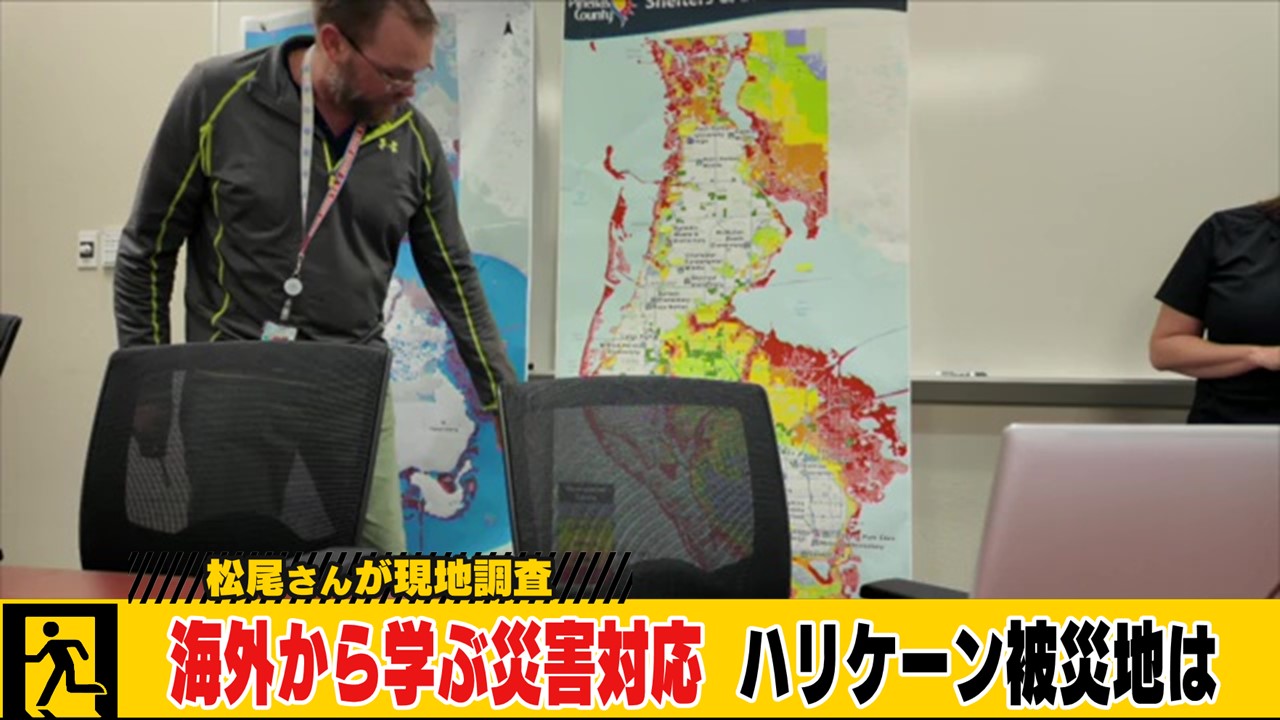

防災大百科海外から学ぶ防災 ハリケーン「ヘリーン」高潮災害で犠牲者も フロリダ現地調査で見えた日本の課題と教訓

-

防災大百科南海トラフ巨大地震 被害想定見直しで範囲が拡大 福島県でも津波予想 経験が油断にならないように

防災大百科南海トラフ巨大地震 被害想定見直しで範囲が拡大 福島県でも津波予想 経験が油断にならないように -

防災大百科【防災大百科スペシャル】あの日をつなげる(2025年3月11日放送)

防災大百科【防災大百科スペシャル】あの日をつなげる(2025年3月11日放送) -

特集,防災大百科繰り返される震災関連死 母と兄を亡くした男性 夫を亡くし語り部になった女性 伝えたい思い

特集,防災大百科繰り返される震災関連死 母と兄を亡くした男性 夫を亡くし語り部になった女性 伝えたい思い -

特集,防災大百科犠牲となった命が変えた福島の未来 避難誘導中に殉職 避難者も警察官も...「津波から命を守る交通規制」

特集,防災大百科犠牲となった命が変えた福島の未来 避難誘導中に殉職 避難者も警察官も...「津波から命を守る交通規制」 -

特集,防災大百科観光・物流だけじゃない!災害対応でも重要に「小名浜道路」東日本大震災から14年 強化される福島の防災

特集,防災大百科観光・物流だけじゃない!災害対応でも重要に「小名浜道路」東日本大震災から14年 強化される福島の防災 -

特集,防災大百科津波で流出した海岸防災林 一本だけ残った復興のシンボル 次の世代へ 植樹し成長を見守る男性

特集,防災大百科津波で流出した海岸防災林 一本だけ残った復興のシンボル 次の世代へ 植樹し成長を見守る男性 -

防災大百科わがまち防災自慢・須賀川市編 水害が多い地域に住む 行政・住民の防災

-

防災大百科いつかは起きる災害 過去の経験を防災に活かす

防災大百科いつかは起きる災害 過去の経験を防災に活かす -

防災大百科冬に災害が起きたら!? 特有の被害シナリオ「火事・雪道での避難や救助・避難中の健康管理」 冬の防災をアップデート

防災大百科冬に災害が起きたら!? 特有の被害シナリオ「火事・雪道での避難や救助・避難中の健康管理」 冬の防災をアップデート