デブリ採取"ロボットアーム"にまた問題?カメラがメーカー仕様満たさず<福島第一原発>

東京電力は、福島第一原子力発電所2号機の燃料デブリの採取に向け2025年度後半にも投入を予定していた大型の"ロボットアーム"について「メーカー仕様通りの耐放射線性が確認できないものがあった」と明らかにした。ロボットアームはケーブルの経年劣化のほか、格納容器内部へ進むための通り道となる配管に引っかかる可能性も指摘されていて、東京電力は「全体工程について精査する」としている。

東京電力は8月28日の会見で廃炉に向けた取り組みの進捗状況を報告。このなかで"ロボットアーム"の現状について新たな課題が見つかったことを明らかにした。

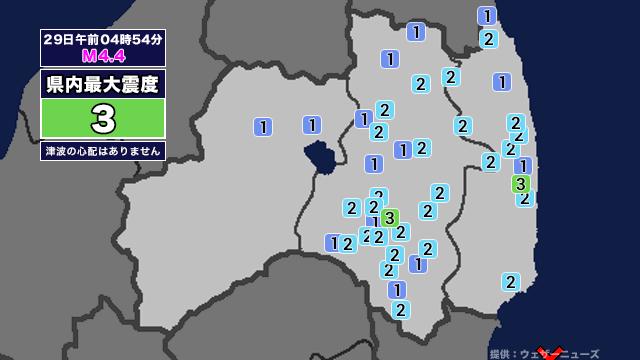

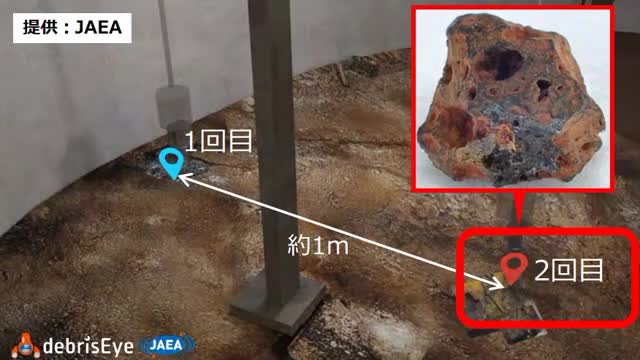

福島第一原発では、事故後13年8か月が経過した2024年11月にようやく、2号機で初めてとなる燃料デブリの採取に成功。その後、2025年4月に2回目の採取を実施した。

格納容器につながる配管の中に、事故の熱で溶けたケーブルなどが固まって詰まっていたため、2回の採取とも、比較的狭い場所を通ることができる"釣り竿型"のロボットを使用。

一方で、78億円をかけて製作した大型の"ロボットアーム"を「2025年度後半にも投入予定」としていたが、一部のケーブルが経年劣化で断線していたことが発覚。また、ロボットアームに搭載するカメラを追加して実際の環境を模擬した試験を行ったところ、配管に引っかかるという事象も発生。ロボットの位置や角度を再調整する必要が出てきたとしていた。

8月28日の会見では、経年劣化の箇所やその類似箇所の部品交換などが完了し、全体点検が終わったことを報告した。しかし、1回目の"釣り竿型"での採取の際に、高い放射線が影響したとみられるカメラの不具合で作業が中断したことからロボットアームのカメラ点検を行ったところ、現場環境よりも厳しい条件下でメーカーの仕様通りの耐放射線性が確認できなかったものがあったと明らかにした。

東京電力は「カメラの交換をすることも否定できない」として、この不具合が全体の工程に与える影響は精査中としている。

燃料デブリの取り出しは"廃炉の最難関"とされている。

福島第一原発に残る燃料デブリは1号機に279t、2号機に237t、3号機に364tの計880tと推計されているが、2回の採取量を合わせても、残るデブリの10億分の1程度と、取り出し完了までの道は遠い。

2011年の事故で、2号機は水素爆発を起こしておらず1・3号機と比べて損傷が少ないとされることから先行的に試験的取り出しが行われているが、事故から14年が経過してまだ2回目。

1号機ではプールからの核燃料取出しのために建屋を覆うカバーの設置工事が進行中で、燃料デブリの取り出しについても内部調査が継続されている段階。

3号機での本格的な取出しの工程案をめぐっては、2025年7月に東京電力が原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)に示し、一定の技術的な成立性が確認されている。

「気中での取出し」「一部の燃料デブリは充填剤で固めてそれごと取り出す」という工法で格納容器の"横"と"上"からそれぞれ燃料デブリにアクセスする計画。放射性物質の飛散防止などのために設備や建屋を増設する必要があり、東京電力は「準備に12~15年かかる」としている。大規模取出しの開始は2037年度以降とされ、これまで掲げられていた目標である「2030年代初頭の着手」の達成は極めて困難な状況となった。

東京電力ホールディングスが公表した2025年度第一四半期(4~6月)の連結決算では、燃料デブリの本格的な取出しの準備に向けた費用として9,030億円を計上し、この期間としては過去最大の8,576億円の赤字に転落している。

廃炉にかかる費用は約8兆円と見込まれているが、廃炉作業の全体像はまだ見えていない。

福島第一原発の廃炉は、2号機の燃料デブリ採取の着手をもって最終段階の「第3期」へと入ったが、何をもって「廃炉完了」の判断とするか、明確なゴールは示されていない。

国と東京電力は、2051年までの廃炉完了を掲げている。