テレビ番組テレポートプラス

受刑者が語る刑務所の変化 「拘禁刑」が目指す再犯ゼロの社会 "また刑務所に"を防ぐために大切なこと

懲役刑と禁錮刑が一本化され2025年6月から導入された「拘禁刑」。"懲らしめ"から"更生"へ。再犯を防止する更生の施設として大きな転換期を迎えた塀の中からのメッセージとは。

◇【動画で見る】動画はYouTube 福島ニュース【福テレ】でご覧いただけます

福島刑務所 累犯の受刑者を収容

「一度刑務所に入ってしまうと、なかなか完全なる社会復帰というか、どこの会社でも面接はありますし思うようにいかないんですよ。私の場合は」

こう話すのは福島刑務所に収容されている40代の男性受刑者。刑務所に服役するのは今回が2回目だ。「今回は車の事故ですけど、免許も取ってこれからだっていう時に自転車にぶつかって。一瞬真っ白になって『また刑務所に』と頭にあったしその場で止まれなかった。弱かったのだと思う、自分が」と語る。

福島刑務所では薬物や窃盗、飲酒運転など、犯罪を繰り返した「累犯」の受刑者を700人以上収容している。

改善更生・再犯防止に重きを置く

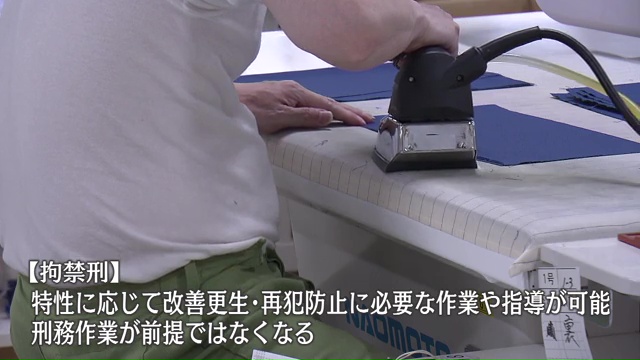

2025年6月に、1907年の刑法制定以来、初めて刑罰が見直され新たに施行した『拘禁刑』。受刑者の特性に応じて改善更生・再犯防止に必要な作業や指導が可能となり、刑務作業の実施が前提ではなくなった。

福島刑務所矯正処遇部の増田康弘矯正処遇調整官は「今まで刑務作業を9割くらいやっていたけど、もう少し教育の部分を増やすと言うことで、改善指導を増やしている。そういうところが大きく変更となった部分」と話す。

福島刑務所では70歳以上の受刑者に対し、認知機能の維持や体づくりへの時間を増やすなど、出所後の社会で生きていくための取り組みを進めている。

罪と向き合う時間

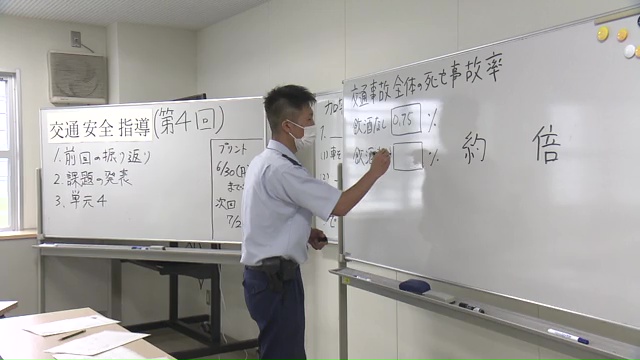

再犯を防ぐために行われているグループワーク。この日は、交通違反で収容されている受刑者を対象に講習が行われた。飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ...自分が犯した罪と向き合う。

ある受刑者は「これまで飲酒運転で捕まってはいないけど、表に出てない部分がある。それを思うと怖い。よく大きな事故もせずに、人の命も奪わずにいられたなっていうのが正直なところ」と話す。

また受刑者たちに、どうすれば飲酒運転が無くなると思うか聞いてみると「免許を一生取れないとか、懲役がとんでもなく長いとかの厳罰化か、完全な自動運転」「飲まないに越したことはない。『お酒は飲めない』と断る。でないと、また飲むようになってしまうので。僕1人だったらいいけど、禁酒を願っている母がいるので、飲んでいる姿はもう見せたくない」と話した。

前出の受刑者は「教育の時間というか、自分で考える時間を前よりはもらえている気がする。自分を見つめ直す時間をもらえている気がします」と語る。

再犯をなくす社会環境とは

福島刑務所の増田矯正処遇調整官は「出所後の多様性の一つとして、社会で受け入れていただく体制も必要なのではないかと感じている。出所した人にどうしても壁を作ってしまうというところはあると思うので、そういったところを無くしていけるような取り組みをしていかないといけないと痛感している」と話す。

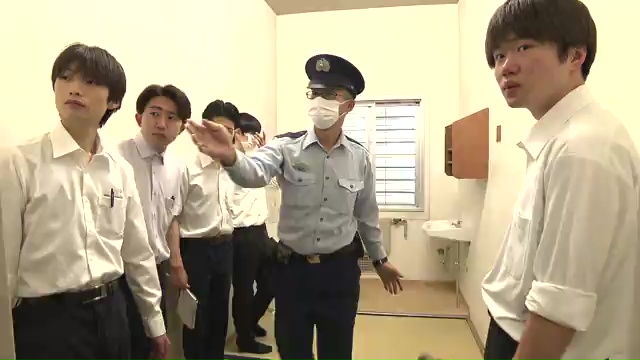

この日、福島大学で法律を学ぶ学生が刑務所を訪れた。受刑者がどのように生活しているのかを学ぶためだ。職員から「例えば、刑務所の生活環境がすごく整っていて、受刑者が安心安全な状況の中で生活できる。では社会はどうなのか、どういうサポートがあると受刑者は再犯しないで済むだろうか」と説明を受けた。

すべての検挙者のうち、再犯者の割合は約5割。どのようにわたしたち一人一人が出所した人と向き合っていくか、大きな課題だ。

学生は「出所した人同士で繋がったり、就職とは別の枠組みで情報共有できる場だったり、若干偏見がある中で、繋がりをもうちょっと強化してもいいのではないか」と話す。

拘禁刑の意味

福島刑務所の職員は「人として尊重して関わるのが、拘禁刑導入後の刑務所の在り方のひとつ、一番大事なところではないかと。人として扱わないとダメだよ、犯罪者だから怖いとか、犯罪者だから医療を受けなくていいとか、そういうことではなくて」と学生に語りかける。

メッセージを受け取った学生は「変わっていこうという意識があれば、迎え入れるという共生社会の枠組みが少しでも成り立っていくのではないか。学生の力で発信していきたい」と話した。

新たな刑罰「拘禁刑」。その目的と取り組みを、多くの人に知ってもらいたい。塀の中からのメッセージだ。