テレビ番組テレポートプラス

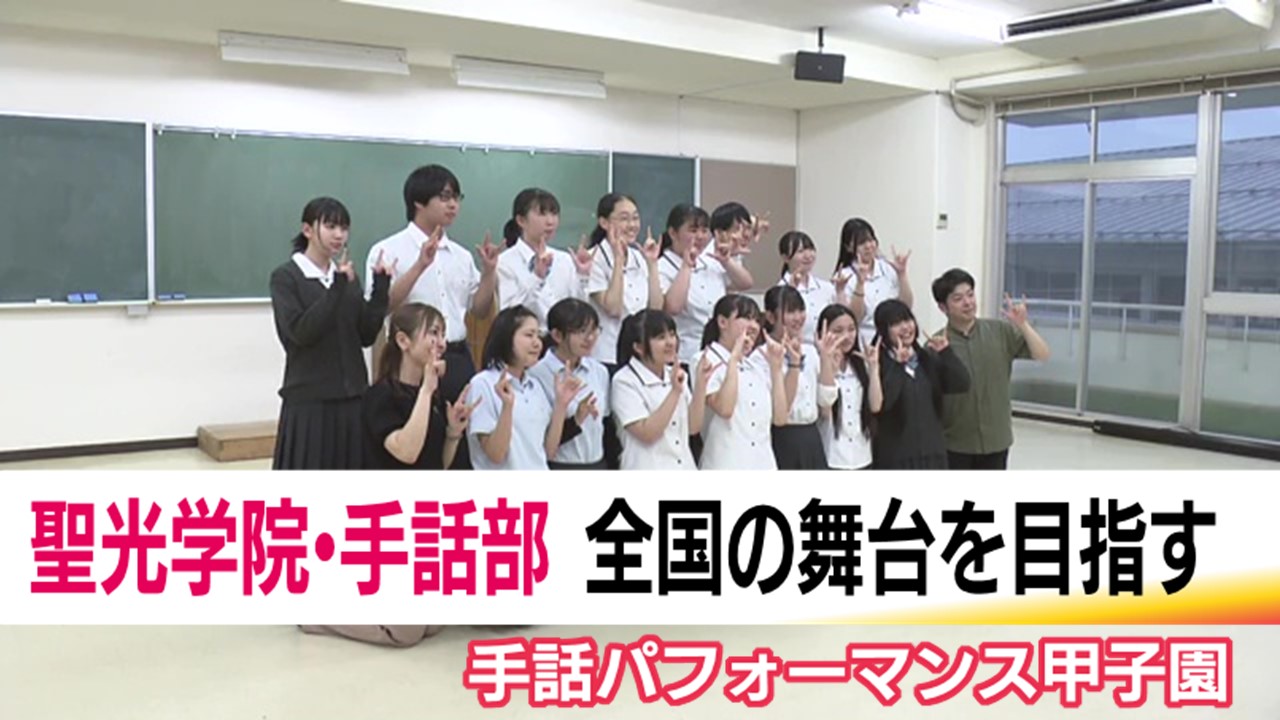

高校生が手話で伝える「東日本大震災」 手話パフォーマンス甲子園 聖光学院・手話部の全国への挑戦

甲子園は野球だけではない。福島県の高校生が「手話パフォーマンス甲子園」で全国の舞台を目指し活動している。

◇【動画で見る】動画はYouTube 福島ニュース【福テレ】でご覧いただけます

手話で表現する難しさ

6月4日、福島県伊達市にある聖光学院高校の会議室で行われていた手話部の練習。「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」への出場に向けて、手話部が猛練習を重ねていた。

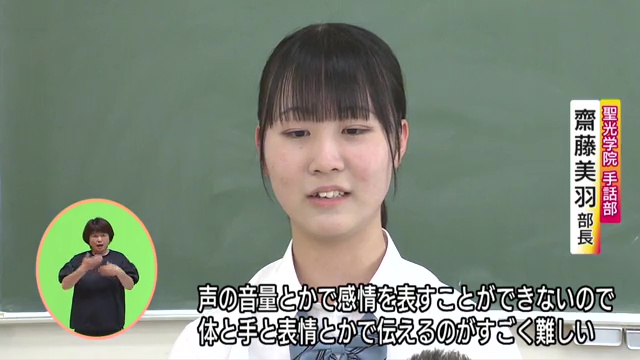

部長の齋藤美羽さんは「声の音量で感情を表すことができないので、身体と手と表情とかで伝えるのがすごく難しい」と話す。

題材は「東日本大震災」

全国の高校生が、手話を使った歌やダンス演劇などのパフォーマンスで表現力を競う大舞台。聖光学院・手話部が披露するのは、詩を織り交ぜたミニ演劇。この大会への挑戦は、今回で3度目だ。

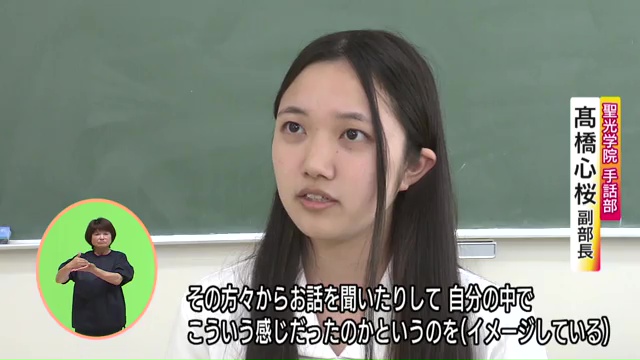

演劇のテーマには「東日本大震災」を選んだ。副部長の高橋心桜さんは「実際の東日本大震災の映像を見たり、先生方も実際に被害に遭われた方もいるので、その方々からお話を聞いたりして、自分の中でこういう感じだったのかというのをイメージしている」と話す。

震災当時、3年生はまだ2歳や3歳。テレビに映る被災地、慌てる両親の姿。記憶をたどりながら劇を完成へと近づける。

思いを最大限届けるために

演技を指導をするのは、福島県の聴覚障害者協会の根本和徳(ねもとかずのり)さん。自身も「ろう者」として手話を第一言語にする根本さんが、熱心に伝えたのは「表情」と「手話のリズム」だ。

耳が聞こえる人にもそうでない人にも、最大限思いを届けるため細かな動きにもこだわる。根本さんは「普通に『地震』ってやるのと、表情・目の動きとか眉の動きとか見ていただいても違いが分かって頂けると思う。ただ無表情で手を動かすだけでは無くて、顔の動き表情も伝わってくるものがある」と思っているという。

手話に思いをのせて

震災から15年目、福島県の高校生として何を伝えるべきか向き合い続けた。

6月25日、いよいよ予選に提出する審査動画の撮影が行われた。リラックスした様子でそれぞれの動きを最後まで確認、そして撮影本番。スマートフォンのカメラが向けられると表情が変わった。

「2011年3月11日、午後2時46分」

「東日本大震災」

「当たり前にあった日常が消えていきました」

演劇は、避難所生活を経験した先生の体験談が基になっている。ルールを守らない避難者を注意すると口論に。誰もが不安な状況でも、助け合うことの大切さを伝える。

「あの時、私たちは2歳でした」

「地震のことは正直覚えていません」

「あの日から14年が経ち、私たちが出来ることは何か」

「経験した方の話を、次の世代へ語り続けること」

高校生ではじめた手話

約1時間、修正を重ね納得のいく動画が撮影できた。

部長の齋藤美羽さんは「みんな頑張って練習しながら、ちゃんと伝えられるように表現力もいい感じに仕上がったと」と話す。

指導をした福島県聴覚障害者協会の根本和徳さんは「実際、最後までどうなるかわからなくて不安でしたが、無事にできてほっとした。ほっとしたのが先ですかね」と心境を語った。

部員15人全員が、高校生になって初めて飛び込んだ手話の世界。部長の齋藤さんが「前に出るのが苦手だったが、手話をやることによって自信に変わっていった」というように、生徒自身も確かな成長を感じていた。

言葉の壁を越えて。震災の記憶をつないでいく。

全国手話パフォーマンス甲子園の予選結果は、7月18日に発表されるという。本大会は9月14日に鳥取県で開催される。