テレビ番組テレポートプラス

風化していく戦争の記憶 シベリアに抑留された99歳「戦争くらい馬鹿らしいものはない」 記憶の継承と向き合う

戦後80年が経ち、戦争体験者の高齢化が進む中、福島県遺族会は戦争体験者や遺族の証言を映像に残す取り組みを始めた。戦争を知らない世代が増える一方で、戦争の記憶をどう継承していくか考える時が来ている。

戦争の話を聞いたことがありますか?

戦後80年、街で戦争について話を聞くと「ひいおばあちゃんから聞いた。戦闘機が飛んで行ったという話を聞いたときは衝撃的でした」「あまり聞いたことはない。学校で学習したけど、実際に体験された方から聞いたことない」「生まれていないので分からないことが多い」との声がきかれた。

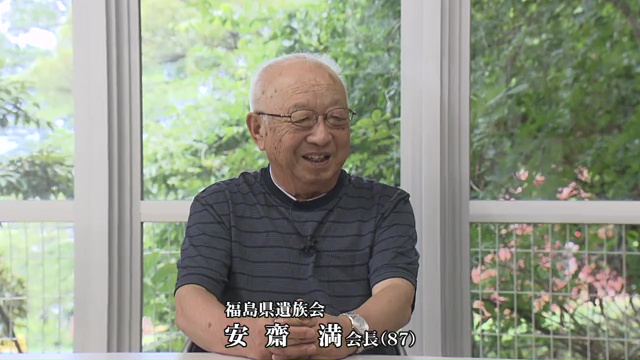

「80年も経てば、あの戦争はもう歴史という位置づけで、もうほとんどが戦後生まれの人々。わが国民の大多数が戦後生まれですから」と話すのは、福島県遺族会の安齋満(あんざいみつる)会長。

遺族会も高齢化進み、戦没者の子どもの世代の平均年齢は86歳、孫の代でも平均年齢は60歳となっている。

証言を映像に残す

安齋会長は「どこまでも遺族会があるとは誰も想像していない。せめて100年・1世紀といっているわけです。そして1世紀というと孫くらいまではもう少し頑張ってほしい。今、戦後80年ですから、あと20年くらいは。何にも残さないで"遺族会終わりました"では死んでいった方が残念がるのではないかと」と語る。

そこで福島県遺族会が2025年に始めた新たな事業。戦争体験者や遺族などの証言を映像にまとめて残し、2026年度以降、講演会などで上映する計画だ。

祖母から聞く祖父の話

福島県相馬市の畠中正一さん(66)の祖父・力(つとむ)さんは、太平洋戦争中にビルマ(現在のミャンマー)で命を落とした。

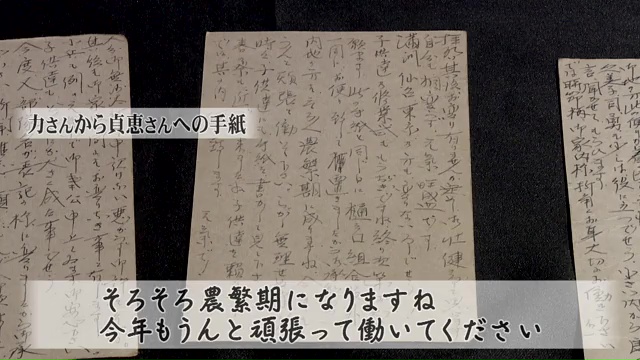

「当然、自分が生まれた時には祖父は戦死していますから。おばあさんと私の父から話を聞く範囲にはなる」と話す畠中さん。力さんが戦地から家族に宛てた手紙を、祖母の貞恵さんが大切に保管し孫の正一さんにも読んで聞かせていた。

力さんから貞恵さんへ

「そろそろ農繁期に成りますね、今年もうんと頑張って働いてください。しかし無理せぬ様に!」「子どもたちを頼みます」

貞恵さんから力さんへ

「本当に来年豊富に暮らされます。こんなに何もかも豊富な時、あなた居たったらなあと安じられます。今年とった物食べる頃に帰れますかね」

畠中さんは「家族への気遣いというか、どんなふうに暮らしているのか、健康でちゃんと勉強しているかなというのが、言葉の端々に伝わってくる」と語る。

戦争の記憶 風化を防ぐ

福島県遺族会青年部に所属する畠中さんは66歳。「自分が生まれた時は、戦争が14年前の話になる。父親とか祖母から生々しい厳しい戦争の話も聞かされて、間接的ではあるけどもそういう体験を直接聞いた。これから生まれてくる子どもが成長して大人になっていく、そして子どもたちに伝えていく重要性はつくづく感じる」と話し、戦争の記憶の風化を防ぎたいと考えている。

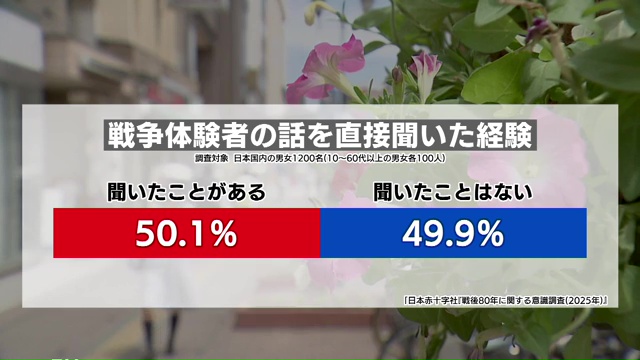

日本赤十字社が行った調査では、戦争体験者の話を聞いたことが「ある」と回答した人はほぼ半数。(※全国の10代~60代以上の男女合計1200名が対象)

その相手を尋ねた質問では、「祖父母・曾祖父母」が最も多く、次いで「語り部」「資料館などのスタッフ」と続いた。

福島県遺族会は、作成を進める映像とともに遺族による講話を交え「語り部」活動に取り組むことにしている。

戦争体験者の思い

「最高だったね。日本に帰ってきたときは」と話すのは、福島市の赤井作男さん、99歳。15歳の時に「満蒙(まんもう)開拓青少年義勇軍」として満州に渡り、敗戦後 約3年間シベリアに抑留された。抑留された日本人は約57万5000人。鉄道の建設などの強制労働を課され約5万5000人が亡くなったといわれている。

赤井さんは「全体的には、寒さと食糧難と重労働ということで大変。やっぱり苦労はあったのね」と語る。

2025年7月に誕生日を迎え99歳になった赤井さん。現在は5人の孫と2人のひ孫がいる。「家族に話して聞かせておりますけども、みんな聞いていてもピンと来ないんだろうな。やっぱり平和なんだろうね。継承は大事なことだとは思うけど、それを感受してどう自分で考えるかでしょうね。今の若い人たちに、そこは問題だと思う。私としては、とにかく戦争くらい馬鹿らしいものはないということだよね、お互いにね」と赤井さんは話した。

二度と戦争を繰り返さないためにどう「記憶」を継承していくか、考え続ける戦後80年だ。