テレビ番組テレポートプラス

【災害とデマ】情報の真偽見極め困難 善意の拡散が招いた混乱も 専門家がアドバイス

2024年一年間の、全国での線状降水帯の発生件数を見てみると8月に跳ね上がっている。さらに台風も7月から8月にかけて、発生・接近・上陸し、すべて平年値が大きく増えている。防災へのアンテナを1段階、2段階とあげていなければいけない季節、災害をめぐる「デマ」や「誤った情報」「ウワサ」など情報収集の注意点を考える。

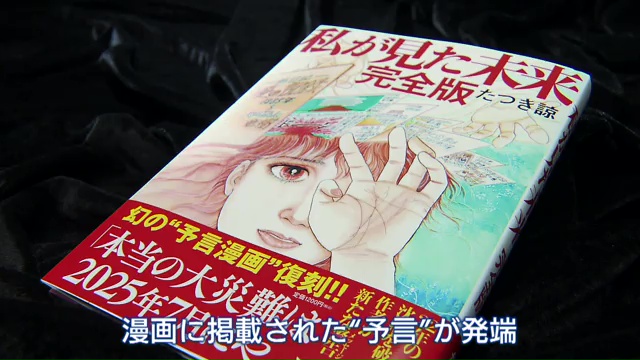

マンガが発端の"予言"

日本列島を駆け巡った災害に関するウワサ...「2025年7月5日に南海トラフ地震の想定をはるかに超える津波が押し寄せる」

1冊のマンガに掲載された「予言」が発端だった。これについて街の人たちからは「ちょっと気になってマンガを買った。東日本大震災とかを当てているから、ちょっとどうなのかなと思った」「人が動く仕事をしているので、海外から人が来なくなる懸念はあった。ノストラダムスの大予言とか、20世紀問題とかもあったので、まったく信じてなかった」「あまり信用性ないなと。本当に起こったら怖いというのはありました」との声が聞かれた。

この「ウワサ」を取り上げたインフルエンサーがいる香港からは、日本を訪れる観光客が激減。2025年上半期の訪日外国人の数が過去最も早いペースで2000万人を超えるなか、6月だけを見ると香港は2024年から3分の1も減り、香港の航空会社には仙台便を10月まで運休したところもある。

気象庁 予言を否定「すべてデマ」

2025年7月からトカラ列島近海を震源とする群発地震が発生するなか、気象庁は7月2日に行われた緊急記者会見で「地震予知について、ある特定の7月の日にある場所で地震が起きるだろうというものについては、そういう情報に接しておりますけれども、そのような予知の技術は現時点ではありませんので、そのようなことを特定したものについてはすべてデマだと思います」と述べ、ウワサとの関連や、日付を特定する「地震予知」を否定した。

さらに災害に関するデマは、これからもなくなることはないと専門家は指摘する。

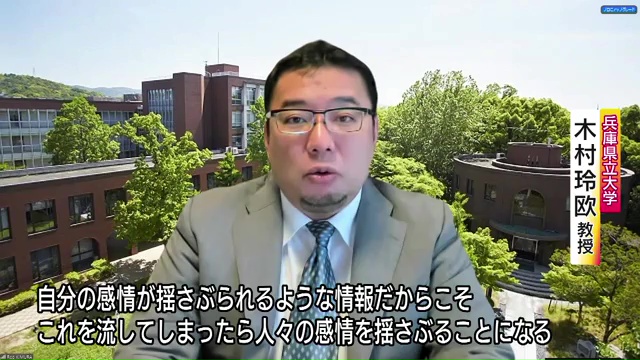

防災心理学が専門の兵庫県立大学木村玲欧(きむられお)教授は「悪意はなくても、不安な状況を解消したいと思い、色々なところから情報を集めて広がってしまう。SNSの時代、災害時のデマはますます増えて事態は悪化しているという理解も持った方がいい」と話す。

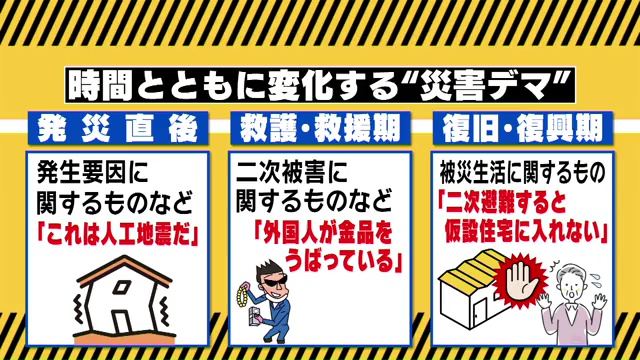

経過とともに変化するデマの内容

また木村教授によると、災害で発生する「デマ」は時間とともに変化。災害発生直後には「これは人工地震だ」などという発生要因に関するもの、救助・救援が進むと、東日本大震災で「外国人が船で乗り付けて、津波の被害者から金品を盗んでいる」というような二次被害に関するもの。復興・復旧期になると能登半島地震で流れたような「二次避難をすると仮設住宅の抽選から漏れる」といった被災生活のデマが多くなるという。

発信元を確認

木村教授は「能登半島地震の時にも『いま家が全壊して埋まっている、助けてくれ。しかも息子が挟まっている』と。まったくその家は無事で、その方には息子さんがいなかった。デマが拡散され、その結果、消防や警察から問い合わせが殺到してしまい、被災地が混乱することがあった」という。

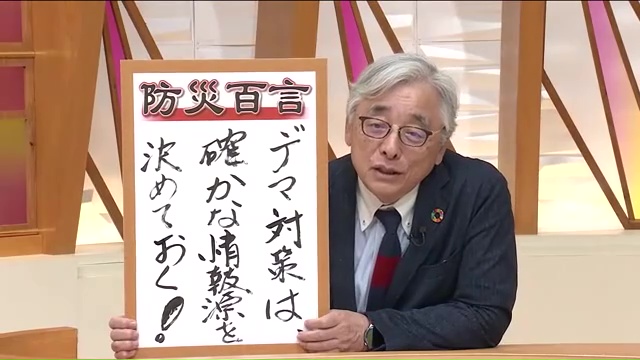

さらに注意点として「必ず災害というのはデマが発生する。そして自分の感情が揺さぶられるような情報だからこそ、これを流してしまったらなおさら人々の感情を揺さぶることになってしまうと。じゃあ発信元は何なのか発信元を見て、一瞬でもいいので行政の情報やマスコミの情報はどうなっているのか、1つの情報源だけではなくて複数の情報源でその情報を確認する」と語る。

デマを見極めるのは難しい!?

情報は、避難のタイミングや避難先を決めるにあたっても重要だが、誤った情報も紛れ込んでいるということを意識しなくてはいけない。

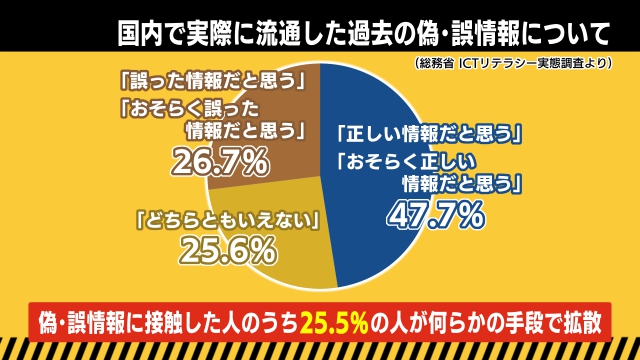

総務省の調査によると、過去に誤った情報を見聞きした人のうち、それを信じてしまった人は47.7%もいる。家族との会話やSNSで拡散した人は25.5%にのぼる。

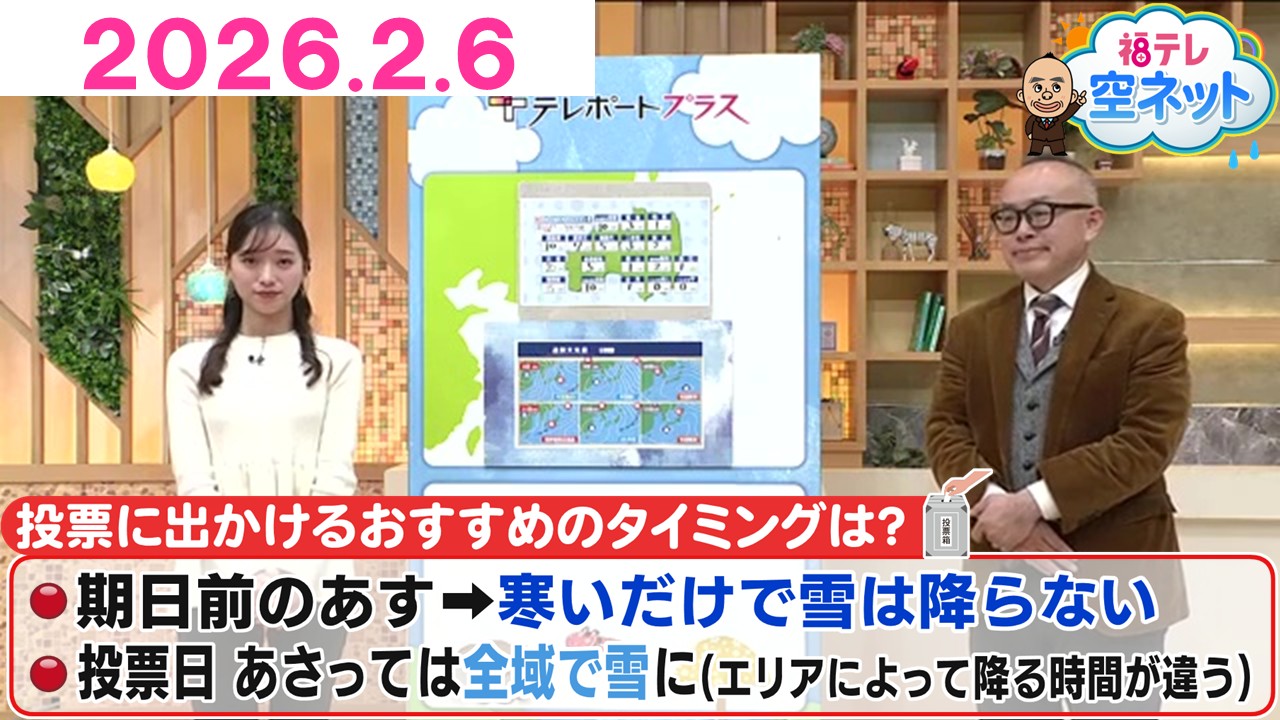

しかし2025年8月に発生した福岡市での大雨では、SNSで「川が氾濫」との投稿があったのに対し、市長がこれを否定する発信を行ったが、氾濫は事実だったことが判明。自治体としても、混乱の中で情報の真偽を見極めることの難しさが浮き彫りになった。

東京大学大学院の客員教授で防災マイスターの松尾一郎さんは「災害時は混乱するのを面白がる人も出てくる。そうなると、自分にとって信頼できる人や媒体を決めておきたい。下手なネット情報ではなく、この人の言うことは間違いないという人やテレビ、ラジオなどを考えておくとよい」とアドバイスする。

災害時には、正確な情報を得ることが命を守る鍵となる。感情に流されず、行政や信頼できるメディアなど複数の情報源を確認し、冷静に行動することが大切だ。私たち一人ひとりが情報の真偽を見極める力を養い、正しい知識で災害に備えたい。