出産費用の無償化 地域で20万円の差 子育て世代は期待 医師からはお産難民増加を心配する声も

福島県内で生まれた子どもの数は、この40年で1万9000人近く減少し、2024年は初めて9000人を割り込んだ。未婚率の上昇などもあるが、出産・子育ての経済的な負担も出生数の減少に歯止めがかからない要因とされている。このようななかで、厚生労働省の有識者検討会は、出産費用の無償化に向けて2026年度をめどに具体的な制度設計をするよう求める文書をまとめた。この無償化については子育て世代の期待の声だけでなく、制度のあり方についての懸念の声も聞かれる。

■出産にはお金がかかる

福島県の出産費用は平均で約48万円、出産一時金の50万円が支給されるがこの一時金では賄えないというケースもあるという。

1歳半の子どもを育てる30代の母親は「出産費用は、たぶん60万ぐらい。出産育児一時金が出るとはいえ、やっぱり個室に入るとかお食事とか、産前・産後を良い環境で過ごそうと思うと、やはりお金がかかってしまう。それはすごくありがたい」と話す。

また4カ月の男の子を育てる母親からは「帝王切開で保険が適用になったから大丈夫だったけど、でも50万円ぐらいかかりました。東京で生んでいる子は100万円ぐらいかかっているので、出産育児一時金50万円じゃとても足りないっていうのを聞いていたから、余計里帰り出産にした」と話す。

■子育てにもお金がかかる

出産費用の無償化を歓迎する声が多く聞かれた一方、さらなる充実を求める声も。

2歳の双子を育てる母親は「保育費用がやはり高いところもあって、東京の方では0歳とかも実質0円にしていきますということをやっているので、郡山とか福島もそういうところを取り組んでもらえたらなと思う」と話す。

2歳と6歳の子を持つ父親は「第3子は今のところは考えていないけど、いろんな事が変わってくれば考える人も増えるのかなと思います」と話した。

■クリニック側には不安も

期待の声が上がるなか、出産費用の無償化には懸念もある。

一日に150人近くが妊娠の経過の診察や産後のケアなどに訪れる、福島県郡山市の岡崎バースクリニックでは、医療機関側の負担を心配する。

岡崎隆行院長は「経済的なことを心配せずにお産に臨めるということで、とても良い事ではあるけど、費用をどのぐらい施設に国が入れてくれるのか、それで病院の経営が成り立つのかというところを非常に不安に思っている先生はたくさんいらっしゃいます」と語る。

現在、出産にあたっては帝王切開や早産などの医療行為は保険適用となるが、正常分娩は適用外。どこまでが無償化なのか、急に帝王切開が必要になった場合にはどうなるのか、明確なルールが必要だ。

■「お産難民」への懸念も

また、地方と都市で経営にかかる費用も違ってくるため、一律で補助を設定すると都市圏で経営が成り立たなくなるという恐れもある。

岡崎院長は「大都市では『お産はやめようかな』という先生も実際いらっしゃいますので、分娩取り扱い施設が少なくなってきてしまうと、いわゆる"お産難民"が増えてきてしまう」と指摘する。

安心して出産してもらうために様々なサービスを提供している医療機関もあるが、どこまでが無償化の範囲なのか。無償化にならないとしたら、その部分は個人の負担なのか、医療機関の負担なのか、サービス自体をやめるのかという迷いにもつながる。出産を望む人や医療機関をしっかりと支える制度になることが望まれる。

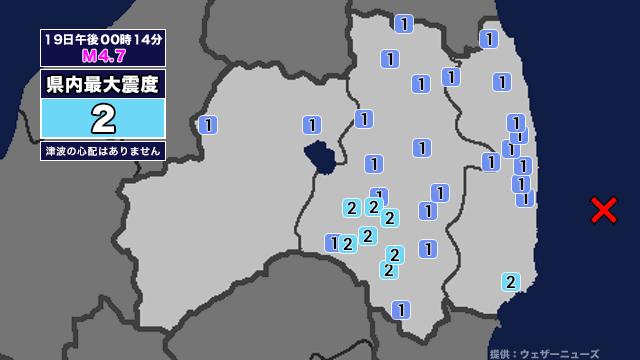

■都市と地方の格差

平均の出産費用が最も高い東京都は62万円を超え、最も低い熊本県とは20万円を超える差がある。

◆東京都 62万5372円

◆福島県 48万797円

◆熊本県 38万8796円

無償化の範囲を標準化してルールにできるのか、また子育て世代の心配は出産後も育児・教育と続く。子育ての長い道のりを見据えた制度作りが求められている。