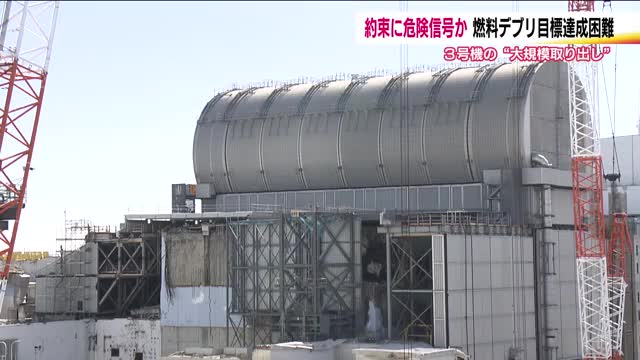

3号機デブリ大規模取出し準備に12~15年 "2030年代初頭の取出し着手"は困難に<福島第一原発>

福島第一原子力発電所の廃炉をめぐり、技術的な観点からの助言や指導などを行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は7月29日に会見を開き、3号機で計画されている燃料デブリの"大規模取出し"について、東京電力から「準備に12~15年かかる」との方針が示されたと公表した。これまで掲げられていた目標である「2030年代初頭の着手」について、この時点でまとまった量のデブリを採取していることは極めて困難な状況になっている。

東京電力が示した3号機大規模取出しの設計検討案によると「気中で取出すという方法に加え、燃料デブリを充填剤で固めてそれごと取り出す」という工法に基づき、格納容器の"横"と"上"からそれぞれ燃料デブリにアクセスする計画。放射性物質の飛散防止などのために設備や建屋を増設する必要がある。

NDFはこれについて、格納容器の"横からの取出し"をメインとし、圧力容器にあるデブリを粉砕して下に落としたうえで、側面から回収していく計画だ、とした。

なお、3号機の原子炉建屋のそばには水分を含みヘドロ状になった高線量の廃棄物などを保管している建物があるが、安全上の問題から、デブリ取り出しのための新たな構造物に干渉するか否かに関わらず、解体したうえでデブリ取り出し作業を進めるべきだとした。

この建物の安全な解体などに12~15年かかるとして、東京電力の検討案では本格的な取り出しは"横から"が2037年度開始、"上から"が2040年度開始としたうえで「1~2年で成立性を再評価する」としている。

NDFは「取り出し開始を急ぐと、取り出し終了はかえって遅くなる」と安全最優先の作業への理解を求めた。

福島第一原発では、国の廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議で決定される「中長期ロードマップ」に基づいて廃炉作業を進めているが、このなかで廃炉の完了は事故から30~40年後の「2041~2051年」との約束が堅持されてきた。

福島第一原発では "廃炉の最難関"と呼ばれる燃料デブリへのアクセスに向けた検討が進められている。

2024年11月、事故後13年8か月が経過してようやく、2号機で初の「試験的取り出し」に成功。約0.7gの採取デブリからは核燃料の主成分であるウランの含有などが確認され、2025年4月には、2回目の取り出しで約0.2gの採取に成功している。

一方、福島第一原発に残る燃料デブリは1号機に279t、2号機に237t、3号機に364tの計880tと推計されている。2回の採取量を合わせても、残るデブリの10億分の1程度と、取り出し完了までの道は遠い。

2011年の事故で、2号機は水素爆発を起こしておらず1・3号機と比べて損傷が少ないとされることから先行的に試験的取り出しが行われているが、事故から14年が経過してまだ2回目。

1号機ではプールからの核燃料取出しのために建屋を覆うカバーの設置工事が進行中で、燃料デブリの取り出しについても内部調査が継続されている段階。

福島第一原発の廃炉は、2号機の燃料デブリ採取の着手をもって最終段階の「第3期」へと入ったが、何をもって「廃炉完了」の判断とするか、明確なゴールは示されていない。

"2051年までの廃炉完了"をめぐっては、NDFの更田豊志 廃炉総括監(元原子力規制委員会委員長)は2025年5月に開かれた報道記者との懇談会で「個人的な見解」と前置きしたうえで、「2051年にデブリの取り出しが完了しているはずがない」「間違いなく無理だと思っている」「本格的な最初の一つかみがそのころにできていたらいいかなというくらいの気分」との見解を示している。

また、「デブリ取り出しが廃炉の本質ではない」と指摘し、使用済み核燃料を早く地上におろすことや、今後起こりうる地震に備えて使用済み燃料プールの水を抜く作業を早急に進めるべきとしている。

- JR福島駅の東西一体のまちづくり 福島市とJR東日本が覚書締結 自由通路整備や駅前広場の再構築へ調査

- JAふくしま未来が高温と渇水の対策本部設置 モモやキュウリ・トマトの生育に影響 農家に対策指導 福島