テレビ番組テレポートプラス

73年続いた「初霜・初氷」発表 観測技術の向上で目視観測が終了 詳細な気象データで季節を感じる時代へ

2025年、気象庁は「初霜・初氷」の目視観測を終了すると発表した。ホームページには「近年、アメダスや気象レーダー、気象衛星ひまわり等の最新の観測技術を用いることにより、客観的かつ定量的である推計気象分布等の面的気象情報を、日本全国で網羅的に提供できるようになってきており、気象庁ホームページ等で提供しています」と書かれている。

専門用語多く、分かりにくい...ということで、実際に気象台に行って聞いてみた。

◇【動画で見る】動画はYouTube 福島ニュース【福テレ】でご覧いただけます

技術向上で目視観測が相次ぎ終了

気象庁がこれまで行ってきた初霜と初氷の目視観測。

目視観測とは、気象台の職員が実際に目で見て気象現象を確認すること。

しかし、観測技術の向上などから2020年2月4日以降、ほとんどの項目が自動観測に切り替えられた。(※東京・大阪を除く)

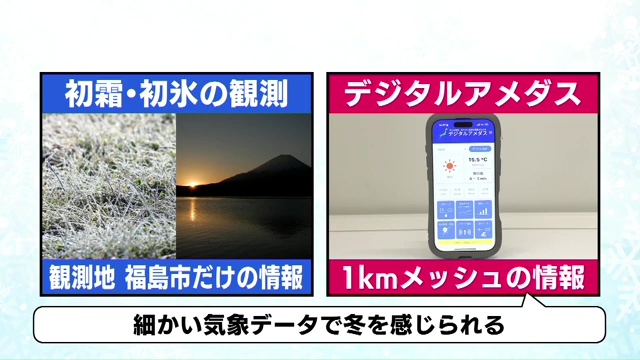

冬の目視観測に関しては、初冠雪・初霜・初氷・初雪があったが、初雪は2020年に自動化、初霜・初氷は2025年冬から終了し、残る冬の目視観測は吾妻山の初冠雪だけになった。

目視観測終了の理由

そもそも気象庁は、なぜ初霜・初氷を観測し、発表していたのか?福島地方気象台気象情報官の石井邦男さんによると「もともとは農業利用や、冬の情報として発表していた」という。

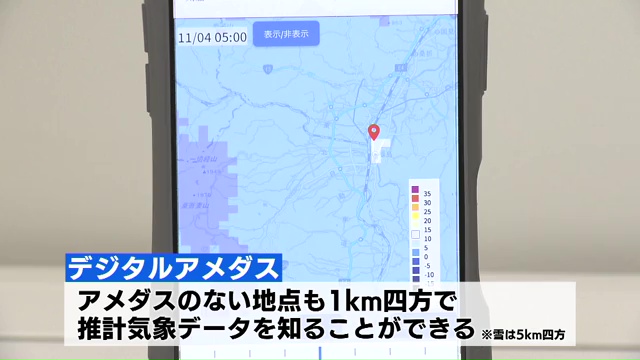

終了した理由には、気象観測技術の進歩があった。2025年4月から配信が始まったアプリ「デジタルアメダス」。気象レーダーや気象衛星などの最新の観測技術で、アメダスのない地点も推計で気象データを知ることができるようになった。

初霜・初氷の発表は、福島県内では福島市だけの観測データだったが、このアプリを使えば住んでいる地域ごとに「冬が来たな」「氷点下だな」と気象データを見て季節を感じることができるようになった。

直伝 気象庁の観測方法

冬の風物詩のひとつであった初霜・初氷の観測。気象データだけでは物足りない!ということで、実際にその観測方法を教えてもらった。

まずは「初霜の観測方法」

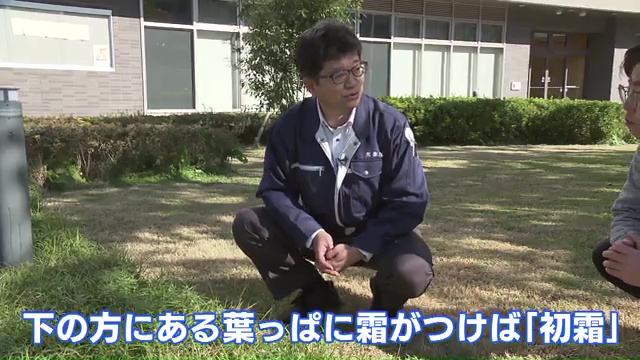

石井さんは「周辺の草に霜がつけば初霜と観測する」という。初霜の観測は、草の種類は問わずどの草に霜がついてもよいという。ちなみに、霜がおりにくい西日本では、黒いタイヤや炭、藁を設置して初霜を観測していた。

初氷 厚さは関係なし!

続いては「初氷の観測方法」

気象台では「貯水型蒸発計」とい容器で観測していたというが、石井さんによると「水が入れば容器に決まりはありません」とのこと。

容器に水を入れ、氷が張っていれば厚さに関係なく観測となる。

福島の初氷の平年は11月17日。皆さんもご自宅で初霜・初氷の観測に挑戦してみては?